葬儀に関する話は「縁起が悪い」とタブー視されがち。でも実は、家族が亡くなってから初めて葬儀費用を調べて、平均相場や内訳がよくわからない…と頭をかかえてしまう方が多いんです。

そこで今回は、都道府県や葬儀形式別にみた葬儀費用の平均相場をご紹介。お葬式にかかる費用の内訳や代金をおさえるコツ、トラブルを避ける注意点などもまとめました。

葬儀費用の平均相場を知りたい、費用をおさえて満足いくお葬式を行いたいと考えている方は、ぜひご一読ください。

目次

葬儀費用は誰が支払う?

一般的には葬儀を主催した人、つまり喪主が負担するケースが多いです。

ただし、関係性や相続など、それぞれの家庭によって事情は異なるので一概には言えません。

喪主の年齢や収入によっては、親せきが協力し合ってお葬式を執り行うケースも。また喪主とは別に、金銭的な面で葬儀を取り仕切る施主を立てることもあります。例えば社葬だと、喪主には家族や親族、施主には会社が立てられます。

葬儀費用の平均相場は約110.7万円

鎌倉新書が2022年に実施した「第5回お葬式に関する全国調査」によると、葬儀費用の平均は約110.7万円。費用の内訳は、基本料金(葬儀一式の費用)が約67.8万円、飲食代が約20.1万円、返礼品が約22.8万円です。(お布施の費用を除く)

ちなみに2020年に行った「第4回お葬式に関する全国調査」では、基本料金は約119万円でした。葬儀費用が50万円近く下がった要因のひとつは、新型コロナウィルスです。コロナの影響により参列者が減少し、斎場や祭壇の規模も小さくなったため、葬儀費用の平均相場が下降したと考えられます。

| 2022年 | 基本料金 | 飲食代 | 返礼品 | 総額 |

|---|---|---|---|---|

| 全体 | 67.8万円 | 20.1万円 | 22.8万円 | 110.7万円 |

基本料金:斎場利用料、火葬場利用料、祭壇、棺、遺影、搬送費など、葬儀一式の費用(固定費)

飲食代:通夜ぶるまい、精進落とし、告別料理などの飲食代(変動費*)

返礼品:当日返しや香典返しなど会葬者へのお礼の品物(変動費*)

総額:基本料金・飲食代・返礼品の合計金額

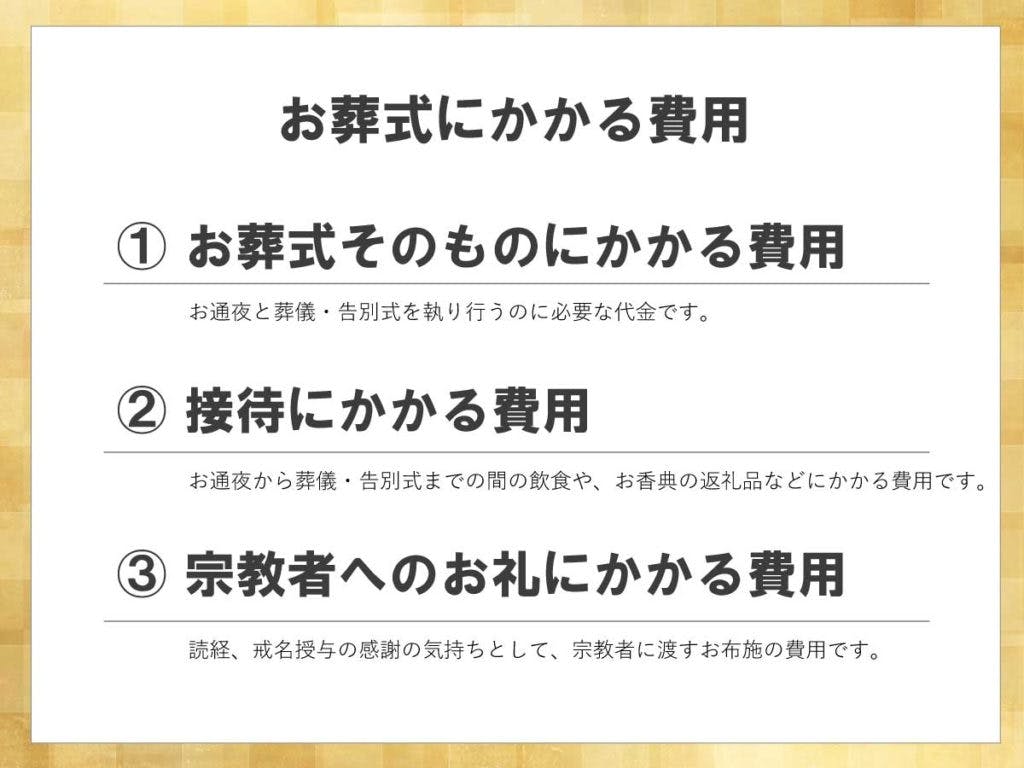

葬儀費用の内訳は3つ

お葬式にかかる費用の内訳は、葬儀そのものにかかる費用(葬儀一式)、接待にかかる費用(飲食や返礼品)、宗教者へのお礼にかかる費用(お布施や寺院費用)の3つに分類できます。

この3つを合計したものがお葬式全体にかかる費用、つまり葬儀費用の総額です。 しかし、参列者の人数やドライアイスの数など、実際に葬儀を行ってみないと確定しない費用もあります。

①お葬式そのものにかかる費用:葬儀一式費用(通夜・葬儀・告別式)

セレモニーホールや斎場の使用にかかる費用、祭壇や棺、遺影などにかかる費用、司会やセレモニースタッフの人件費、寝台車や霊柩車にかかる費用など、お通夜と葬儀・告別式を執り行うのに必要な代金です。「葬儀一式費用」「葬儀本体費用」とも呼ばれます。

火葬料は喪主(施主)が直接、火葬場に支払うか、葬儀社が立て替えるのが一般的です。葬儀社からの請求書に「火葬にかかる費用」が含まれている場合は、立替費用の清算という意味になります。

②接待にかかる費用:飲食接待費用(飲食・返礼品)

通夜ぶるまいやお清め、お斎、精進落としなど、お通夜から葬儀・告別式までの飲食にかかる費用と、お香典の返礼品(香典返し)にかかる費用です。「飲食接待費用」とも言われます。

接待にかかる費用は葬儀社の見積もりに含まれますが、弔問に訪れた参列者の人数によって変動するため、見積書と請求書の間に差が生じることもあります。

また返礼品については、自宅を訪れた弔問客にお渡しするために、喪主が一旦多めに預かるケースも。この場合、四十九日後に余った品を葬儀社に返却し、実際にお渡しした数に応じて改めて精算します。

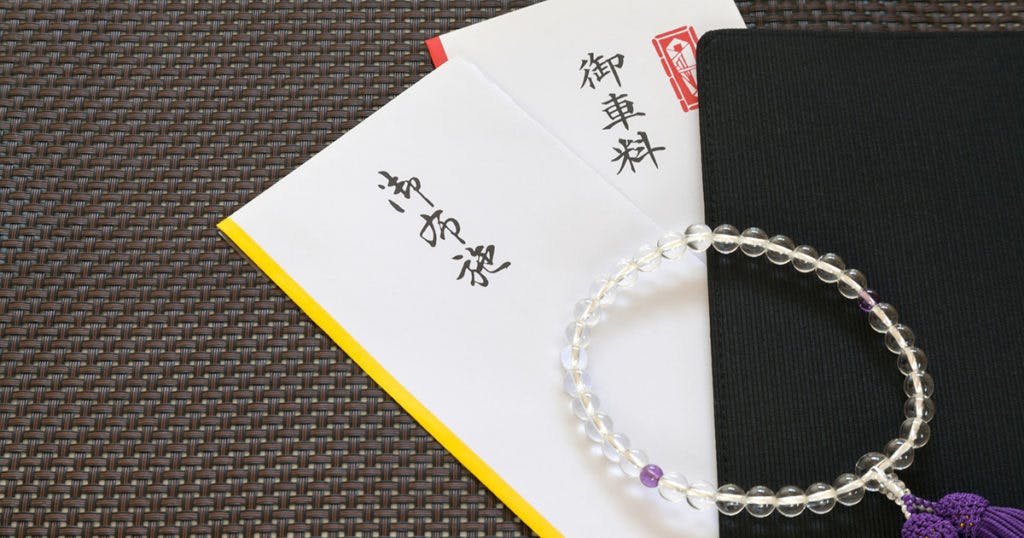

③宗教者へのお礼にかかる費用:寺院費用(お布施)

お通夜と葬儀・告別式での読経や、戒名授与に対する感謝の気持ちとして、宗教者へお布施を渡します。またお布施とは別に、御車料や御膳料を払う場合も。一般的に、お布施は喪主から直接宗教者に手渡し、葬儀社からの請求には含まれていないので注意してください。

ちなみに、お布施は宗教者への感謝を表すものですから金額は決まっていません。各家庭や、故人と菩提寺とのお付き合いによって変化します。ただ、菩提寺をはじめお寺との交流が希薄になりつつある昨今、ちょうどよい金額がわからない場合は、直接菩提寺に尋ねても問題ないでしょう。

なかには、菩提寺やお付き合いのあるお坊さんがいない方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、定額で全国各地のお坊さんを紹介してくれるサービスを利用するのがオススメです。

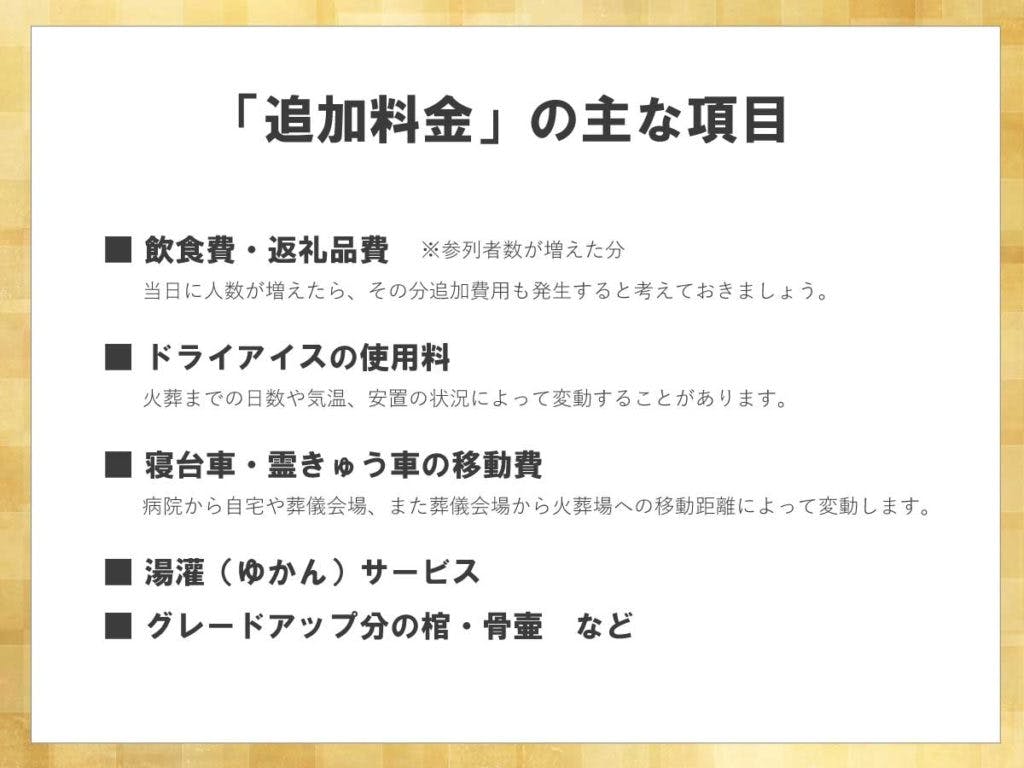

葬儀費用の追加料金

葬儀の追加料金は、葬儀費用を難解なものにしている理由のひとつ。当初の見積もりに比べて、葬儀の費用が思った以上に高くなった…なんて話を耳にした経験はありませんか?

葬儀の追加料金には、大きくわけて2つのケースがあります。

1つは、セットプランにオプションを追加したり、内容をアップグレードしたりした場合。もう1つは、葬儀の状況にあわせた対応により、見積もりより金額が高くなる場合です。

葬儀社のなかには「追加費用一切不要」などとうたっている会社もありますが、安易に信じないように注意してください。見積もり内容をきちんと確認して、あとで困らないようにしましょう。

①オプションの追加やアップグレード

葬儀社のセットプランでは、プランに含まれていないサービスはオプションで追加できます。

例えば、故人を棺に寝かせる前に体を洗い清める湯灌(ゆかん)は、専用の用具やスタッフが必要なため、一般的なセットプランには含まれないのが一般的。腐敗防止処置や殺菌消毒を施し、遺体を長期間保存するエンバーミングも同様です。こうしたサービスを希望する場合、プラン料金だけでなく、追加の費用が必要になります。

また棺や骨壺など、プランに含まれている葬祭用品のアップグレードにも追加費用がかかります。追加費用は見積りの段階で事前にわかるので、不明点がある場合は葬儀社に確認しましょう。

②想定外の状況に対応した結果

「その場の状況に応じた対応」によって、追加料金が発生するケースもあります。

例えば、飲食や返礼品にかかる接待費用は、弔問客や参列者の人数によって変わります。想定より参列者が多かった場合、料理や返礼品の減り具合をみて、数を増やさなければなりません。また弔問客全員にお渡しする返礼品とは別に、香典をいただいた方にお返しする香典返しも必要です。

葬儀社では、想定人数より多めに返礼品を発注したり、さまざまな種類を織り交ぜた大皿料理を用意したり、経験に基づいた対処方法を用意しています。 困ったときは葬儀社の担当者にすぐ相談するのが最善でしょう。

葬儀には不測の事態がつきものです。事前に想定できる料金は見積もりに記載されますが、状況に応じた臨機応変な対応によって請求金額は変化します。金額の不一致や不明瞭な出費があるときは、葬儀社の担当者にきちんと尋ねることで、納得のいく費用で心に残るお葬式を行えるでしょう。

葬儀費用を安くおさえる6つのポイント

葬儀費用の全国平均は約110.7万円と、決して安い金額ではありません。突然の訃報で、葬儀費用が捻出できなかったり、費用をおさえたかったりする方も少なくないでしょう。

ここでは、葬儀費用を安くおさえる6つのポイントをご紹介します。

複数の葬儀社の見積もりを比較

葬儀費用をおさえていいお葬式を行うには、葬儀社選びが重要です。

可能であれば、複数の葬儀社から見積もりをとって比較するのがオススメ。複数社で相見積もりすることで、葬儀費用が高額な葬儀社を避けられます。

また金額ばかりに目を向けるのではなく、どのくらいの費用で何ができるのかを意識しましょう。セットプランに何が含まれているのか、追加のオプションは必要かなど、葬儀の内容にも目を向けることで、より正確な比較検討を行えます。

くわえて見積書の確認では、葬儀費用だけでなく、飲食や返礼品、お布施まで含めた葬儀全体の予算感を考えておいてください。

葬儀の形式や規模の見直し

お葬式の形式や規模によって、葬儀費用は大きく変わってきます。

一般的には、参列者数や規模が小さくなるほど料金も控えめ。葬儀形式でいうと、直葬・火葬式、一日葬、家族葬、一般葬の順番で葬儀費用は安くなります。

故人の交友関係や年齢によっては、現役世代より参列者が少なく、葬儀の規模を大きくする必要がないかもしれません。また最近では、ご自身の葬儀を簡略化したいと考える方も増えています。

故人の生前の希望もふまえつつ、葬儀の形式や規模を見直してみましょう。

飲食代や葬祭用品の再検討

葬儀の形式によっては、通夜ぶるまいや精進落としなど、参列者に料理を用意します。料理の品目や品数はコースごとに変わるため、参列者に失礼のない程度に金額をおさえることも可能です。

また棺や祭壇、生花など、葬祭用品もグレードによって料金が大きく異なります。品質や価格をふまえながら項目を見直し、予算にあったグレードに変えることで節約できます。

香典で葬祭費を支払う

お香典を葬儀費用に充て、喪主(施主)の負担をおさえる方法もあります。

お香典の役割のひとつは、故人の家族をささえること。包んでいただいたお香典で葬儀費用をまかなうのは、参列者全員で故人を見送ることにもつながります。

お香典の金額は、参列者との関係性や人数、地域の慣習など、さまざまな要因で変動します。葬儀の形式や規模によっても変わるので一概には言えませんが、葬儀費用の半分~3分の1程度になると考えてよいでしょう。

葬儀保険に加入しておく

葬儀保険とは、自身が死亡した際の葬儀費用をまかなうための保険です。生命保険の一種で、死亡保険や終活保険とも呼ばれ、各保険会社でプランが用意されています。

事前の申し込みが必要で、保険期間の開始に時間もかかるため、故人が亡くなったあとでは対応ができません。もし事前に準備できるようであれば、各保険会社のプランをチェックして、加入しておくと安心です。

僧侶手配サービスを使う

日本で行われている葬儀は、約9割が仏式だといわれています。宗派によって多少お葬式の流れは違いますが、読経と戒名・法名を希望する方は多いでしょう。

葬儀での読経や戒名授与は、先祖代々お世話になっている菩提寺の宗教者に依頼するのが一般的。ですがなかには、お布施が高額だったり、そもそも菩提寺がなかったりする方もいます。

菩提寺や僧侶に懸念がある場合は、僧侶の手配サービスを利用するのもひとつの手。全国一律の料金でお勤めしてもらえるので、葬儀の寺院費用をおさえられるかもしれません。一度依頼したからといって檀家になる必要はないですし、菩提寺のない方は検討してみましょう。

葬儀後にお金が返ってくる!?補助金制度とは

葬儀後に所定の手続きを行うことで、喪主(施主)が給付金を受け取れる制度もあります。

健康保険や共済組合、国民健康保険など、保険の種類によって名称が異なり、申請方法や期限も違うため、内容を確認しておきましょう。

また直葬・火葬式は葬祭ではないと判断され、葬祭費の申請が認められない自治体もあるので注意が必要です。

| 保険の種類 | 窓口 | 内容 | 申請期限 | 補助金額 |

| 健康保険 (会社員等) | 勤務先 | 埋葬料または家族埋葬料(扶養家族の場合) | 埋葬料:死亡した日の翌日から2年 埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年 | 5万円(法定給付) |

| 共済組合 (公務員等) | 勤務先 | 埋葬料または家族埋葬料(扶養家族の場合) | 埋葬料:死亡した日の翌日から2年 埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年 | 5万円(法定給付) |

| 国民健康保険 (自営業者等) | 市区町村の国民健康保険担当窓口 | 葬祭費 | 葬儀を行った日の翌日から2年 | 1万円〜7万円 各自治体によって異なる |

葬儀費用のない生活保護受給者には葬祭扶助制度も

生活保護を受けていて葬儀費用が捻出できない場合は、葬祭扶助制度があります。

葬祭扶助とは、生活保護法に基づいて最低限のお別れができる制度。 故人が生活補助を受けていて身寄りがない、もしくは喪主(遺族)が生活保護を受けていて葬儀費用を出せないことが条件です。

条件を満たすと葬祭扶助制度が適用されますが、 遺留金や収入状況によっては減額されたり、葬祭扶助が受けられなかったりします。また葬儀が終わったあとの申請だと、葬儀費用をまかなえたとみなされ、申請が認められない可能性もあるので注意が必要です。

葬祭扶助の範囲は、「遺体の検案、運搬、火葬または埋葬、納骨、その他葬祭のために必要なもの」と定められており、いわゆる火葬のみのお別れです。 祭壇や読経など、火葬以外の費用に関しては適用されません。

葬祭扶助で支給される金額は、申請する自治体や年度によって変わります。目安は最大で20万円前後です。葬儀後、葬儀社が葬儀内容を記載した書類をもって、福祉事務所へ葬儀費用を請求し、葬儀社に対して費用が支払われます。福祉事務所と申請者の間での金銭のやりとりはありません。

格安葬儀プランでよくあるトラブル事例

最近では、インターネットやテレビで「お葬式の費用一式〇〇万円」といったセットプランをよく見かけるようになりました。地域の葬儀社が自社のセットプランを用意していたり、全国一律金額で同じクオリティの葬儀を提供したりしています。

葬儀形式や規模が希望に沿っていたり、予算をおさえたかったりする方にとって、格安の葬儀プランは助かりますよね。

一方で、葬儀費用をおさえすぎたせいで、いいお別れができなかったと悔やむご遺族の方もいます。

CMや広告では素敵に見えても、実際に葬儀を執り行ってみると「思ったより規模が小さく貧乏くさい」と感じることも。参列した親せきから苦情が来たり、弔問客の対応に苦慮したりと、トラブルの種にもなりかねません。

具体的にどのようなトラブルが起こりうるのか、実際の事例をご紹介します。

制約が多く理想のお葬式を実現できなかった

安価な定額プランを選んだ方の声を聞くと、必要なサービスを追加できなかったり、不要な項目を削れなかったりと、制約の多さに不満を感じた方が多いようです。

また葬儀の規模をおさえた結果、予想以上に会葬者が弔問に訪れてしまった…なんてケースも。「会場に人が入りきらなかった」「通夜の料理が足りなかった」などのトラブルは、変動費の予測ができていなかったのが原因です。

トラブルを避け、思い通りのお葬式を実現するために、葬儀者の担当者と事前に打ち合わせをしっかり行いましょう。

自宅に訪れる弔問客の対応に困った

小規模な葬儀を行った結果、お通夜や葬儀・告別式を知らされていなかった方が、後日自宅に弔問に訪れる場合もあります。

ご遺族のなかには、ありがたく思う反面、「頻繁に来客があるので休めない」「家をなかなか空けられない」「長時間、帰ってくれないので困った」と悩んでしまう方もいらっしゃいます。故人と親しくても、喪主とは面識の少ない弔問客の場合、一対一でお話するのを負担に感じる方も少なくありません。

火葬式(直葬)の対応が不満だった

火葬式(直葬)は他の形式より価格が下がりますが、「葬儀社に費用をおさえたいと伝えたら、担当者の態度が急に変わった」という遺族の方もいらっしゃいました。また、火葬のときに読経がなく、不安に感じた方も。

さらに、葬儀社からの領収書に「火葬プラン」と書かれていたため、役所から葬祭料の支給を受け取れなかったご遺族もいます。

葬儀費用のトラブルを防ぐ3つの注意点

葬儀社のなかには、格安の葬儀プランを「費用をおさえてきちんとしたお葬式を行える」と訴求している会社もあります。ただ実際には、火葬をメインにした直葬・火葬式が中心で、お通夜や葬儀・告別式は行われません。そのため、内容を確認しないまま依頼して、理想と違ったり想定外のトラブルが発生したりする可能性もあるんです。

故人様との最後のお別れで後悔しないよう、葬儀費用やお葬式のトラブルを防ぐ3つの注意点を覚えておきましょう。

金額だけでなく見積もりの内容まで精査する

金額だけを強調して、具体的なサービス内容がわかりにくい格安葬儀プランも存在します。

葬儀費用のトラブルを避けるためには、依頼をする前に、金額以外にも目を向けることが重要です。可能であれば担当者の説明を受け、セットに含まれている項目だけでなく、項目の内容や量、さらに追加費用の有無についても確認しておきましょう。

例えば総額10万円を切るセットプランは、火葬料金やドライアイス、遺体の搬送費が含まれていなかったり、含まれていても最低限だったりします。依頼後に必要なものをオプションで追加した結果、当初想定していた金額を大幅に超えてしまうケースもあるんです。

葬儀プランは金額的なメリットだけでなく、デメリットまで考慮して決めることをオススメします。

葬儀社の担当者とコミュニケーションをとる

葬儀社の担当者とコミュニケーションが不足している場合も、トラブルが起きやすいです。

安価な葬儀プランを申し込む方のなかには、金額以外の説明を求めない方もいらっしゃいます。葬儀社の担当者が格安プランのデメリットを説明しようとすると、かえって「オプションを押し付けて値段を吊り上げようとしているのでは?」と誤解されることもあるようです。

そのため、葬儀社が喪主に対して必要以上に遠慮してしまい、説明やご提案をあえて控えてしまうパターンも。実際に葬儀を執り行う段階になって、イメージと違うと感じる喪主の方も少なくありません。見積もりを確認する際は、あわせて担当者の説明を受け、疑問点や不明点を聞いておきましょう。

利用者の感想や口コミをチェックする

葬儀社といっても、あくまで会社のひとつ。

会社を維持するために、より多くの件数をこなそうと考える葬儀社も存在します。

葬儀費用をおさえるための企業努力として、経験の浅い担当者が1人で取り仕切って人件費を削ったり、火葬やお見送りを作業として効率化していたり…。遺族から見れば、単なる遺体の処理ととられかねない対応をされることもあります。

もちろん金額によって大切なお別れに差があってはいけません。格安の葬儀プランでも、決められた金額の中で最大限のお別れを形にできるよう、心を尽くして対応している葬儀社もあります。

葬儀社の対応や葬儀の流れなどは、公式ホームページや担当者の話からはなかなかわからないものです。実際に葬儀社を利用した方の感想や口コミをチェックしておくと、リアルな情報がわかって、葬儀社を選ぶ判断材料になります。

葬儀費用の平均相場Q&A

葬儀費用の支払い期限は?

葬儀は、予期せぬタイミングで多くの金額が必要となるもの。

一般的には、葬儀が終了してから1週間から10日以内に支払い期限が設定されます。

長い場合は1ヵ月以内だったり、短い場合は即日だったりと、葬儀社によって違います。なかには葬儀の依頼と同時に前金を支払わなければならない葬儀社もあるので注意が必要。

最近では、現金以外にクレジットカードや電子決済、葬儀ローンなどを使える葬儀社も増えてきているので、事前に確認をしておくことをオススメします。

故人の預貯金から葬儀の費用を支払える?

故人の預貯金から、葬儀費用を支払うことは可能です。

2019年7月1日に新設された「相続預貯金の仮払い制度」によって、遺産分割前でも故人の預貯金の一部を引き出せるようになりました。金額の上限はありますが、葬儀費用の支払いにあわせて払い戻しを受けられます。

ただし亡くなった人の預金口座は凍結されているため、入出金には手続きが必要です。提出書類の準備などに時間がかかり、すぐにお金を引き出せないケースもあるので気を付けましょう。

都道府県別の葬儀費用の平均相場

続いて、都道府県別に葬儀費用の平均相場を確認してみましょう。

東京都の葬儀費用平均は119万4,900円。基本料金は63万4,500円、飲食代は24万7,600円、返礼品は31万2,800円の内訳になっています。

また全国でもっとも葬儀費用が高額なのは、約166万8,700円の山梨県です。対して費用をおさえている都道府県は大分県で、約2倍の差額が生じています。

| 都道府県 | 葬儀費用(合計) | 基本料金 | 飲食代 | 返礼費 |

| 全国(n=1,955) | 110万7,100円 | 67万8,000円 | 20万1,000円 | 22万8,000円 |

| 北海道(n=38) | 92万7,200円 | 53万4,500円 | 19万5,700円 | 19万7,000円 |

| 青森県(n=38) | 99万8,200円 | 62万2,000円 | 19万3,000円 | 18万3,200円 |

| 岩手県(n=29) | 116万8,600円 | 65万6,200円 | 24万4,100円 | 26万8,300円 |

| 宮城県(n=34) | 107万2,500円 | 64万5,000円 | 18万6,200円 | 24万1,300円 |

| 秋田県(n=58) | 106万3,400円 | 67万5,200円 | 16万9,100円 | 21万9,100円 |

| 山形県(n=32) | 98万8,200円 | 47万1,600円 | 23万4,100円 | 28万2,500円 |

| 福島県(n=59) | 134万6,500円 | 77万3,400円 | 24万6,300円 | 32万6,800円 |

| 茨城県(n=33) | 147万9,700円 | 84万5,800円 | 30万0,300円 | 33万3,600円 |

| 栃木県(n=36) | 112万3,900円 | 60万7,500円 | 22万2,100円 | 29万4,300円 |

| 群馬県(n=57) | 103万1,900円 | 61万3,900円 | 18万7,500円 | 23万0,500円 |

| 埼玉県(n=47) | 95万9,400円 | 56万0,400円 | 20万8,300円 | 19万0,700円 |

| 千葉県(n=34) | 125万1,900円 | 72万8,800円 | 24万2,100円 | 28万1,000円 |

| 東京都(n=38) | 119万4,900円 | 63万4,500円 | 24万7,600円 | 31万2,800円 |

| 神奈川県(n=59) | 100万7,000円 | 60万9,800円 | 18万7,800円 | 20万9,400円 |

| 新潟県(n=37) | 134万2,500円 | 76万1,900円 | 30万1,100円 | 27万9,500円 |

| 富山県(n=38) | 105万5,400円 | 59万3,700円 | 22万1,300円 | 24万0,400円 |

| 石川県(n=56) | 130万5,500円 | 75万3,500円 | 23万2,900円 | 31万9,100円 |

| 福井県(n=31) | 127万0,500円 | 76万6,000円 | 24万4,200円 | 26万0,300円 |

| 山梨県(n=32) | 166万8,700円 | 86万3,000円 | 37万6,300円 | 42万9,400円 |

| 長野県(n=33) | 119万5,600円 | 58万4,400円 | 29万8,000円 | 31万3,200円 |

| 岐阜県(n=57) | 116万7,000円 | 74万1,900円 | 18万5,400円 | 23万9,700円 |

| 静岡県(n=32) | 101万8,600円 | 66万5,300円 | 12万3,100円 | 23万0,200円 |

| 愛知県(n=38) | 102万7,800円 | 67万1,300円 | 15万6,200円 | 20万0,300円 |

| 三重県(n=29) | 100万3,900円 | 70万7,900円 | 14万8,400円 | 14万7,600円 |

| 滋賀県(n=27) | 135万5,400円 | 74万8,700円 | 28万6,700円 | 32万円 |

| 京都府(n=37) | 103万5,700円 | 77万3,400円 | 12万6,800円 | 13万5,500円 |

| 大阪府(n=58) | 111万4,700円 | 78万2,100円 | 17万7,300円 | 15万5,300円 |

| 兵庫県(n=40) | 118万2,500円 | 72万7,500円 | 23万円 | 22万5,000円 |

| 奈良県(n=42) | 105万1,600円 | 78万4,900円 | 12万8,300円 | 14万0,800円 |

| 和歌山県(n=57) | 93万7,600円 | 62万2,600円 | 17万3,100円 | 14万1,900円 |

| 鳥取県(n=39) | 105万1,600円 | 70万3,300円 | 17万円 | 17万8,300円 |

| 島根県(n=54) | 103万8,700円 | 58万5,700円 | 21万4,000円 | 23万9,000円 |

| 岡山県(n=36) | 111万2,700円 | 67万0,700円 | 21万4,400円 | 22万7,600円 |

| 広島県(n=57) | 96万1,800円 | 65万8,200円 | 16万9,600円 | 13万4,000円 |

| 山口県(n=51) | 121万6,300円 | 75万8,700円 | 20万4,300円 | 25万3,300円 |

| 徳島県(n=35) | 119万1,500円 | 74万0,700円 | 19万7,900円 | 25万2,900円 |

| 香川県(n=32) | 100万6,800円 | 62万7,000円 | 16万0,600円 | 21万9,200円 |

| 愛媛県(n=44) | 109万2,900円 | 70万0,700円 | 16万7,700円 | 22万4,500円 |

| 高知県(n=33) | 91万 3,700円 | 60万4,100円 | 15万4,800円 | 15万4,800円 |

| 福岡県(n=58) | 96万9,900円 | 67万2,600円 | 13万9,800円 | 15万7,500円 |

| 佐賀県(n=33) | 102万0,500円 | 60万7,100円 | 17万4,500円 | 23万8,900円 |

| 長崎県(n=55) | 124万1,800円 | 71万9,100円 | 26万1,800円 | 26万0,900円 |

| 熊本県(n=37) | 104万7,200円 | 70万9,900円 | 14万2,300円 | 19万5,000円 |

| 大分県(n=33) | 86万9,800円 | 57万2,300円 | 12万9,800円 | 16万7,700円 |

| 宮崎県(n=43) | 125万8,800円 | 73万4,000円 | 25万9,500円 | 26万5,300円 |

| 鹿児島県(n=48) | 94万2,900円 | 60万7,000円 | 15万9,600円 | 17万6,300円 |

| 沖縄県(n=31) | 94万0,700円 | 60万2,300円 | 15万7,100円 | 18万1,300円 |

引用:(第5回お葬式に関する全国調査(2022年/鎌倉新書)

葬儀形式(種類)別のお葬式の費用相場

| 葬儀形式(種類) | 基本料金 |

| 一般葬 | 83万8,900円 |

| 家族葬 | 67万3,200円 |

| 一日葬 | 52万7,800円 |

| 直葬・火葬式 | 42万2,300円 |

葬儀形式(種類)は、一般葬、家族葬、一日葬、直葬(火葬式)の4つにわけられます。

上記の金額は、葬儀形式ごとの基本料金(飲食代・返礼品・お布施の費用を除いた葬儀一式の費用)です。基本料金だけで考えると、42万2,300円の直葬がもっとも費用をおさえられます。次いで52万7,800円の一日葬、67万3,200円の家族葬、83万8,900円の一般葬と続いています。

どのようなお葬式にするかイメージする際には、葬儀の種類に応じて考えるのも便利です。また、葬儀社が葬儀形式ごとに用意しているセットプランの金額は、葬儀費用を組み立てる参考になるでしょう。

ただ4つの葬儀形式には、ハッキリとした定義がないので注意したいところ。葬儀社によってプラン内容は違いますし、そもそも葬儀形式だけで葬儀費用は決まりません。葬儀の内容は、お葬式の規模や葬儀場の広さ、故人や喪主、遺族の希望、また地域の風習などに応じて変化するものだからです。最近は宗教的儀式にこだわらない、自由な形式の葬儀も増えてきています。形式や種類にかかわらず、事前に葬儀費用の見積もりを取っておくのが安心ですよ。

ここからは、葬儀形式の違いに触れつつ、種類別に葬儀費用平均をご紹介します。

一般葬

一般葬とは、古くからある慣習に則ったいわゆる”普通”のお葬式。

家族や親族だけでなく、友人や知人、会社の人、ご近所の人など、生前故人とお付き合いのあった方々に参列してもらう葬儀形式です。4つの葬儀形式のなかでも参列者が多く、50名~300名ほど参加されるのが一般的です。

一般葬の葬儀一式費用の平均は83万8,900円。ただ一般葬は参列者が変動しやすく、葬儀費用が見積もりより高くなるケースも少なくありません。

家族葬

家族葬は、家族や親族、親しい友人など、参列者を限定する小規模な葬儀形式です。

20名~30名ほど参加されるお葬式が多く、参列者が少ないぶん、会場の利用料や飲食代、返礼品の費用があまりかからないのが特徴。家族葬の基本料金は平均67万3,200円です。

家族葬と一般葬では、お葬式の規模と弔問客の人数は変わるものの、葬儀そのものに大きな違いはありません。「家族葬の会葬者は何人まで」という決まりはないので混乱しやすいですが、気を付けましょう。

一日葬

一日葬はお通夜を行わない、葬儀・告別式だけのセレモニーです。

一日葬の葬儀一式にかかる費用は平均52万7,800円。1日だけだからといって家族葬や一般葬の半額になるわけではありません。準備をふまえて式場を2日間おさえたり、祭壇を飾ったりすれば、家族葬や一般葬と同じような費用がかかります。

ただ通夜を行わないぶん、遺族や親族の拘束時間が短く、負担が軽くなります。

直葬(火葬式)

直葬・火葬式は、お通夜や葬儀・告別式は行わず、火葬をメインに据えた葬儀形式です。

参列者を招かず、身内だけで葬儀を済ませる葬儀が多く、火葬場で故人とお別れをしたあと、すぐに火葬を行います。

基本的に直葬は、飲食代や返礼品費がかからず、ほかの葬儀形式よりも費用を大きくおさえられます。参列者がいない、もしくは少ないため、香典返しの手間も少ないです。基本料金は平均42万2,300円で、火葬料金や搬送費、棺、骨壺など、最低限のサービス費用しか発生しません。

ただ直葬・火葬式は、故人とのお別れの時間が短くて慌ただしかったり、招かれなかった親族の気分を害したりする可能性もあります。直葬・火葬式を選ぶかどうかは慎重に決めてください。

都道府県×葬儀形式で葬儀の費用を調べる

step1葬儀を行うエリアを選択してください。

step2葬儀のプラン選択してください。

100万円で可能なお葬式の内容

葬儀費用平均や相場がわかったところで、実際に100万円(税別)でどれくらいの葬儀が行えるのか、気になる方もいらっしゃるかもしれません。

いい葬儀でご案内している葬儀社の中から、ご葬儀の例をご紹介します。

100万円でできるお葬式の一例

プランの概要|基本費用995,000円(税別):参列者:親族30名 一般70名

ご安置、お通夜、告別式、初七日法要までのすべてを行うプランです。

プランに含まれるもの

| お迎え~ ご安置 | 寝台車(病院~安置場所) ご安置料金 冷剤 枕飾り一式 所・火葬場手続き代行 |

| 納棺 | お棺 仏衣一式 お棺用布団 |

| 告別式 | 生花祭壇 葬儀場利用料金(プラン対応会場) 会葬礼状付返礼品20個 寝台車(安置場所~葬儀場) 遺影写真 受付セット 司会スタッフ 通夜礼状付返礼品20個 運営スタッフ 通夜食事10名分 |

| 火葬 | 寝台車(葬儀場~火葬場) 火葬料金(市民料金) 骨壺・骨箱 |

| 初七日 | 初七日法要スタッフ(初七日法要運営サポート) 精進料理10名分 |

| 式後 | 自宅飾り一式 会葬礼状 記録お写真 |

| アフターサービス | 法事・法要のご相談 海洋散骨のご相談 記録お写真 日常供養のご相談 相続手続きのご相談 納骨堂・永代供養のご相談 |

| そのほか | 「いい葬儀」割引(5,000円) |

*「基本費用」の提示金額は税別表示です。

*上記はあくまで目安の金額であり、葬儀場、人数規模、車両、安置日数等各種の条件により変動いたします。

*火葬費用、式場使用料、霊安室使用料などの施設利用料は別途必要となります(基本プランに含まれる場合を除く)。

*変動品(飲食や返礼品)等に不要な項目がある場合、その分だけ合計金額より安くなります。

*このプランには宗教者の紹介とお布施は含まれていません。

*プランには、お棺・ドライアイス・車両・装飾・各種消耗品・人件費等の一般的な葬儀施行に必要な品目、サービスを 含んでおります。

*こちらのページで提示している金額はあくまで目安の金額であり、葬儀場所、人数規模、車両、安置日数等各種の条件により変動いたします。 正確な金額は葬儀社との面談打ち合わせ時にご提示します。

葬儀費用の平均相場をふまえて納得のいくお葬式を

葬儀費用をおさえて納得のいくお葬式をするためには、葬儀社選びが重要です。金額だけでなく、どのような葬儀を行ってくれるのか意識する必要があります。

葬儀社の対応がもっともわかりやすいのは、実際に葬儀社で葬儀を行った方の口コミです。本来であれば信頼のおける親せきや知人からのアドバイスが望ましいのですが、お葬式はそう頻繁に体験するものではありません。また複数の利用者の感想を知ることで、さまざまな観点から葬儀社を選べます。

いい葬儀では、葬儀社・葬儀場・斎場の口コミを20,000件以上ご紹介しています。ご希望の予算や地域にあわせた葬儀社のご案内も可能。葬儀に関する相談・依頼は24時間体制で承っておりますので、葬儀費用に悩まれている方はぜひご相談ください。